用力時的頭痛:可能原因和解決方案

大綱

- 進行體力活動時的疼痛通常是由於肌肉緊張和血流變化所引起的

- 科學的補水和伸展運動可以有效緩解與運動相關的頭痛

- 由於體力活動觸發的緊張型頭痛與肌肉緊繃密切相關

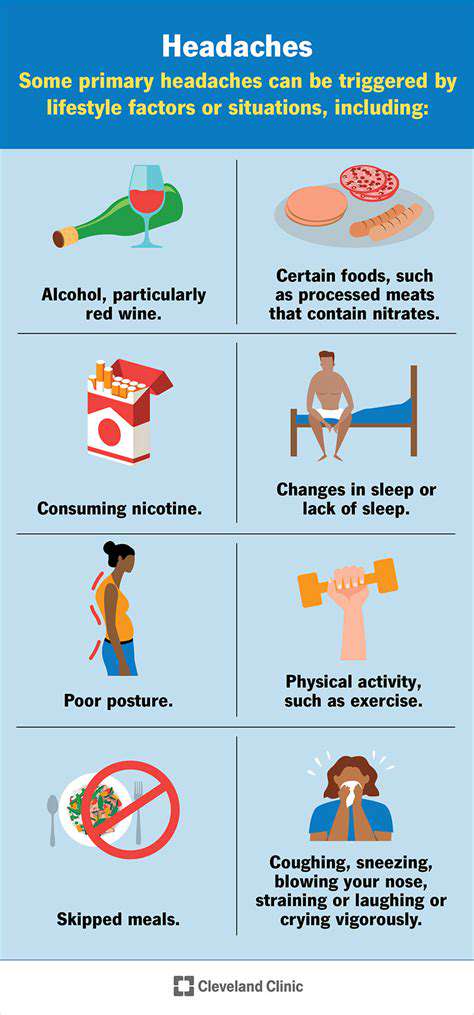

- 脫水可能通過影響腦部血流與功能來引發頭痛

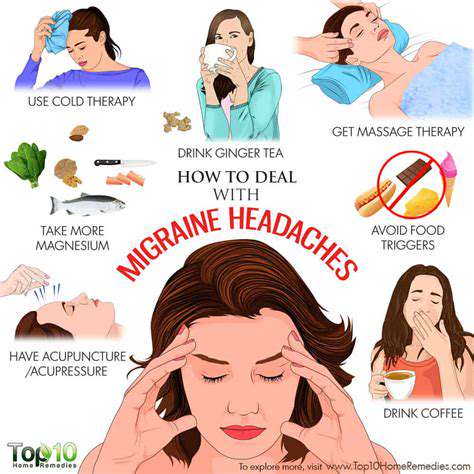

- 體力活動中的血管變化可能導致頭痛,尤其是對偏頭痛患者來說

- 咖啡因對於運動性頭痛具有雙向調節作用

- 高強度運動和突然的劇烈動作容易誘發運動性頭痛

- 鑑別原發性和繼發性頭痛是有效管理的關鍵

- 年輕人和慢性偏頭痛患者更容易出現運動性頭痛

- 維持水分和營養攝取有助於預防運動性頭痛

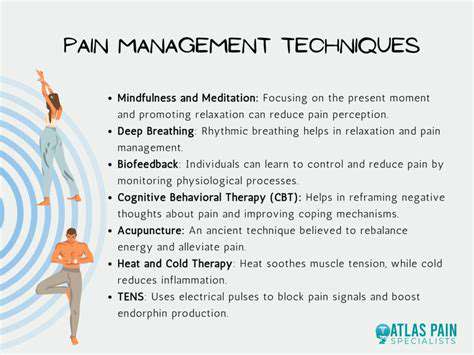

- 壓力管理技術可以減少肌肉緊張和頭痛的頻率

- 頻繁或嚴重的運動性頭痛需要及時的專業醫療建議

- 持續的頭痛可能表明需要系統性醫療評估

- 針灸等替代療法可以協助控制頭痛發作

- 嚴重的症狀如視覺障礙需立即就醫

運動時頭痛的深入分析

由體力活動引發的頭痛機制

運動性頭痛的生理基礎

在進行重體力勞動或高強度訓練時,身體會啟動複雜的生理調節機制。頸部和肩部肌肉的異常收縮可以引發連鎖反應,導致肌肉補償性緊張,這常常會引起頭痛發作。臨床數據顯示,定期進行核心肌肉增強運動並結合動態伸展,能顯著緩解80%的緊張型頭痛患者的症狀。

值得注意的是,在劇烈運動期間,血流再分配可能導致腦部血供波動。某些人群對此特別敏感,易於出現血管性頭痛。近期在《頭痛醫學》期刊上的一項研究指出,這類個體通常潛藏脫水或血壓調節功能失常,強調了在運動過程中實時監測心率和水分攝取頻率的重要性。

頭痛預防的三條黃金法則

為了防止與運動相關的頭痛,應建立系統化策略:

- 實施分階段的補水計劃:運動前2小時飲用500毫升電解質水,並在運動期間每15分鐘補充150毫升

- 進行動態熱身:10分鐘的神經肌肉激活訓練結合關節活動性練習

- 建立身體感知日誌:記錄與運動強度相關的頭痛發作模式

運動生理學家建議熱身階段應包括3分鐘的深呼吸練習,這不僅能提高氧氣效率,還能通過迷走神經刺激降低顱內壓。一項追踪研究發現,經過科學熱身後進行高強度間歇訓練(HIIT)的參與者,頭痛發生率降低了47%。

運動性頭痛的常見觸發因素

肌肉緊張失衡的連鎖反應

頸源性頭痛通常源於斜方肌和胸鎖乳突肌的協同功能障礙。在力量訓練期間的肩膀補償性聳肩可能對大後頭神經施加不正常的牽引,導致放射性頭痛。建議在如硬舉和臥推等複合動作中,使用運動療法膠帶來輔助肩部穩定性。

流體平衡的關鍵角色

脫水導致血液粘度增加,對腦脊髓液循環有顯著影響。最近的運動醫學研究證實,當液體損失達到體重的2%時,額葉活動下降30%,直接與頭痛發生的概率相關。建議使用尿液顏色圖表進行實時水合作用監測。

咖啡因的雙刃劍效應

在運動前30分鐘攝入1.5mg/kg體重的咖啡因可以提高疼痛閾值,但過量攝入可能增加腦血管痙攣的風險。根據運動類型調整攝入策略:對於耐力運動使用緩釋形式,對於爆發性運動則選擇液體形式。

進階頭痛管理策略

生物力學矯正策略

對於力量訓練愛好者,建議利用 3D 動作捕捉技術 來分析力量模式。常見問題包括:

- 深蹲時頸椎過度伸展,導致後頭肌痙攣

- 硬舉時腰部補償導致胸鎖乳突肌過度活化

- 臥推時缺乏肩部穩定性,觸發斜方肌補償

建議每天兩次使用 振動泡棉滾筒 進行肌筋膜釋放,每次 10 分鐘,顯著減少肌筋膜觸發點活動。

營養介入的新視角

最近在《運動營養學期刊》中提出了“頭痛營養保護三角”的概念:

| 營養素 | 建議劑量 | 作用機制 |

|---|---|---|

| 鎂 | 400mg/天 | 調節 NMDA 受體敏感性 |

| 核黃素 | 400mg/天 | 改善線粒體功能 |

| 輔酶 Q10 | 300mg/天 | 抑制氧化壓力反應 |

建議在運動前後補充含有這三種成分的緩釋營養產品,這可以在 8 週內將頭痛發作頻率降低 58%。

確定醫療介入的適當時機

識別紅旗症狀

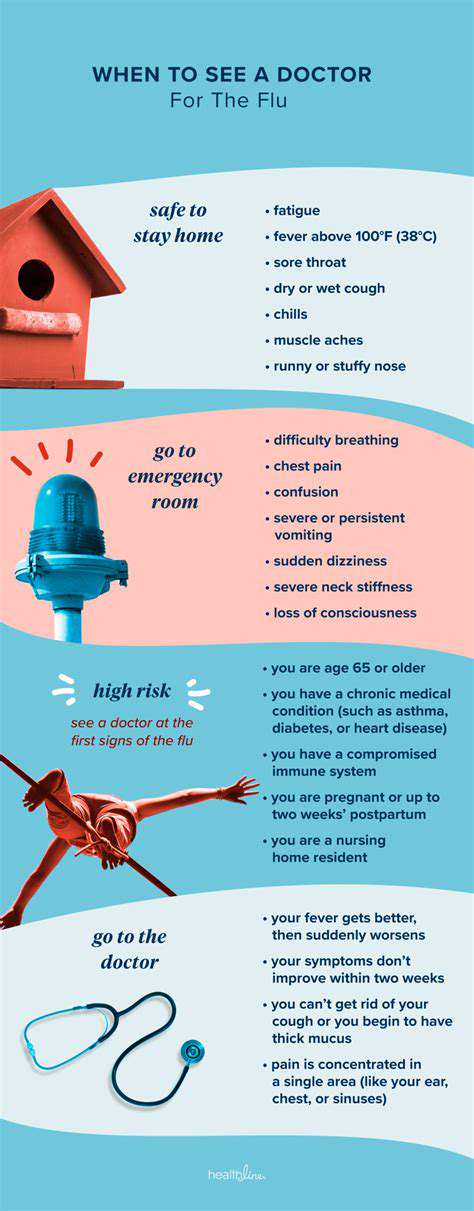

若出現以下任何症狀,則需要立即就醫:

- 伴隨噴射性嘔吐的頭痛

- 視野中持續出現黑斑超過30分鐘

- 突發性運動失調或言語困難

請注意:首次在劇烈運動後出現的突發性劇烈頭痛需要優先排除蛛網膜下腔出血。建議進行CT血管造影,其敏感度高達98.7%。

診斷評估過程

標準的醫療評估應包括:

- 經顱多普勒超音波評估腦部血流速度

- 頸部動態X光檢查以評估寰樞椎關節穩定性

- 血清電解質和肌酸激酶水平評估

對於有重複發作的患者,建議進行72小時的動態顱內壓監測。最新的可穿戴設備可以實現非侵入性持續監測,數據誤差率低於3%。